首先還是得從傳統的物流定義說起��。狹義的物流就是兩個簡單的部分:倉儲和運輸���。倉儲提供了貨物的時間價值���,運輸提供了空間價值�����。

以前的倉儲和運輸是兩個割裂的部分����,倉庫僅提供保管功能�,運輸僅提供物流服務的移動功能���,各自做好自己的工作就行了��。這其實就是第二方物流���,即供給方提供自己最擅長的那一小段服務給物流服務的需求方���。

但任何人對于貨物的需求都是一個統一的整體����,即需要在特定的時間特定的地點拿到貨物����,僅僅滿足其中的一個條件顯然無法真正實現需求��。作為收貨人來說�����,最好的情況自然是有人能提供一個整體的服務��,于是第三方物流服務應運而生了���。

第三方物流服務往往是通過長期合同方式實現����。一方面��,需求方與第三方簽訂整體物流合同��;另一方面����,第三方也要與供給方簽訂單項服務合同���。所以����,第三方物流也被稱之為合同物流����。

實際上�����,現在的第三方物流公司往往會根據實際操作的需求和成本利潤率的約束�,將操作中的單項外包和自營結合起來���,取得利益最大化的效果�����。這種自己投入資產�����,甚至于投入重資產的運作方式����,完全稱之為第三方物流也不太合適�����,所以使用“合同物流”這個詞語的表述可能更為準確����。

唯一的客戶窗口 對于需求方而言�����,通過合同物流����,將原來需要分散發包的各種服務集中到一個公司身上����,只需要對這一個公司發號施令�����;而對第三方物流公司而言�����,則通過這個唯一的客戶窗口���,掌握客戶的全部需求���,并將之實現�����。

統一的協調 這既是唯一客戶窗口的前提���,也是其結果����?����?头鳛榭蛻粼诠镜拇?����,需要整合公司內部以及外部的各種資源��,確保實現客戶的要求����,這就必然要求其承擔協調不同部門�、不同業務甚至于不同供應商的工作�,以使這些工作作為一個整體呈現于客戶�。

合一的流程 為合同物流客戶提供的跨部門操作�����,雖然與大眾化和普遍化的服務很類似��,但根據不同的客戶需求還是會有各自獨特的要求���。為了滿足這些獨特的需求(實際上�,也正是這種獨特性讓合同物流區別于大眾化的物流服務)�,會有個合一的流程將整個服務鏈條串聯起來���。這時��,每個部門�、每個人所做的���,不再是自己獨立的部門工作�,而是整個運作流程中的一部分(一個或者幾個步驟)��,完成的質量�、時效和成本����,都會直接影響整個物流服務合同的效果�����。

由于需求方對合同物流服務提供方的需求是一個整體�,所以任何一個流程步驟的失敗也就意味著整體服務的失敗�����。

單一的結算 當需求方將所有物流服務打包給同一個第三方時����,結算自然也就只針對這個單一的主體���,而不必再分別和倉儲公司�����、運輸公司�,以及其他配套服務的公司逐個對賬付款����。所以提供合同物流服務的公司�����,其實需要承擔兩方面的結算工作:一是針對物流服務的真正需求方���;二是針對單項服務的外包方�。

從表面來看�����,這只是增加了一道結算手續��,但從管理角度來看���,增加的卻是整個成本分析�、管控的復雜度���。需求方的結算價格和主體是單一的�����,只面對合同物流商����,但合同物流商面對的卻是一個復雜的綜合體�����,其中既有不同服務成本的融合�,也有公司內外成本的融合���,還有不同供應商成本的融合��。雖然從最后的成本和收益數字可以簡單地看出盈虧狀況��,但想要實現有效的管控��,卻需要合理的分配供應商的成本以及自身的成本到需求方的打包服務中�����,辨別每個流程�����、每項工作的成本�����,這樣才能有效改進���,實現整體的盈利��。

其實��,我們現在提供的服務及其整合程度��,充其量也只勉強達到了合同物流的水平���,離供應鏈這種高大上的層次�,還差得太遠�。那么問題來了:

供應鏈從其本質來說��,其實應該是需求鏈(Demand Chain)�。供應鏈的本質是以供應鏈終端客戶的需求為出發點�����,鏈條上每一個層級的供應商都以滿足下一層級客戶的需求為目標�����。

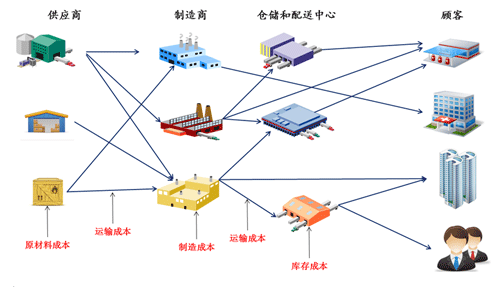

這個需求從結果來看���,有多個維度�,例如���,交貨的質量���、數量���、時間���、地點等��;而從滿足需求的過程來看����,也有多個維度����,例如���,原材料的采購和供應��、貨物的生產�、資金的使用和效率�����、產品的倉儲和運輸等等�����。簡單列出來會有以下幾種(以下步驟僅是方便說明供應鏈的概念�����,并不代表真實的設計���、采購�、生產和銷售過程):

1. 生產所需要的原材料和零部件有多少種類和多少數量��?

2. 這些原材料和零部件分別可以從哪些地方/供應商采購��?——不同的供應商有不同的質量和成本�。

3. 交貨的整個周期多長�?——考慮到有些產品的生產是連續性不可間斷的(例如煉鋼)��,柔性很低�;而另一些產品的生產具備相當大的柔性��,可以隨時生產��、隨時供貨��。

4. 交貨的節奏如何��?——是一次性完成交貨��,還是按周交貨�,亦或是可以幫助工廠實現零庫存���,按天乃至按小時交貨���?

5. 交貨的地點在哪����?——是供應商工廠����,還是采購商的車間��,或者是某個港口���、車站����、第三方物流公司的倉庫���?

6. 誰負責運輸��,以及誰來支付運費��?——有些強勢的采購商�,既要求使用特定的運輸商����,又要求供應商自行承擔運費����。就好比淘寶��,消費者要求商家包郵還指定要用順豐����。

7. 庫存設立在哪里��?誰來管理和付費�?——靠近供應商��,還是靠近采購商���?是采用“采購中心”中心的形式����,還是VMI形式�?

8. 貨物的安全如何保障�?運輸和倉儲中的保險以及理賠如何處理���?——別小看了這一塊�,這是整個供應鏈風險控制的核心環節���。

9. 原材料和零部件在生產過程中的流動(物料流)——也被稱為廠內物流�,很大程度上屬于工業工程和精細生產的研究對象���。

10. 產成品如何存儲和發送�?——到了這一步�����,其實就是下一層級客戶購買的需求了����,又回到了前面1~8點提到的內容�����。

11. 往上�����,可以追溯到設計環節��,從設計開始就考慮原材料和零部件的供應問題��。

12. 往下�,可以延伸到備件的生產���、銷售��、存儲和更換��,產品的回收和處理(逆向物流)�。

13. 以上這些信息如何傳遞����?信息系統如何連接�?

14. 最后�����,千言萬語匯于一點�����,有限的資金如何在滿足以上各種要求的基礎上有效使用和最大利益��?

這些因素并非各自獨立���,而是會相互影響��。例如��,某地的供應商可能產品價格便宜���,但要運至工廠的運費較高���;設在工廠內的倉庫可能便于管理�,提高原材料的可用性��,但占用場地和人員���;大量的庫存能夠保證供應����,但同樣占用了大量的資金��,機會生產成本高��;JIT方式雖然更為靈活和高效���,但突發事件引起的斷貨風險又比較大���。所有這些相互影響的因素綜合起來�,就是供應鏈包含的內容�����。毫不夸張的說�����,其實這就是一個產品得以實現生產和銷售的全部�����。蘋果成為現在全球市值最高的公司�����,也是最令人矚目的公司���,獨特的產品設計理念固然是重要原因�,但如果沒有身為供應鏈管理大師的蒂姆·庫克的管理��,這也是不可想象的�����。

以上提到的內容�����,都是從供應鏈的實際運營角度來看�,更側重于實操性�����。如果從純管理或者純財務角度來看�,目前國際上對供應鏈的評價最終都可以歸結于對資金的合理使用�。最明顯的例子是全球知名的IT研究與顧問咨詢公司Gartner(高德納公司)發表的全球供應鏈排名����,據說其評價的標準中定量的指標有3個��,分別是ROA(return of assets�����,資產回報率)����、ITO(inventory turn-over��,庫存周轉率)��、RG(revenue growth��,產值增長)����。其中ROA是純資金層面的指標��,ITO的本質是通過存貨的流轉速度來反映資金的流轉速度和使用效率�����,RG是一個純財務指標(該指標更多反映的是市場和銷售能力����,用來衡量供應鏈水平還是有問題的)��。

說到這里�����,對于之前提及的“離供應鏈的層次還差得遠”的言論應該是可以理解了���。

我們無法參與工廠或者某個客戶的采購/供應決策���,甚至無法影響其采購/供應決策�����,僅僅是被動的在一個點提供單一的服務�����。至于能夠影響客戶的資金使用效率����、資產回報率和產值�����,那就更是天方夜譚���。

不過也不要妄自菲薄����,根據筆者的了解���,目前國內的物流公司還沒有一家能夠真正參與某個客戶的供應鏈運作���,就是說無法從實際物流運作的角度來提升其供應鏈的績效�����,最多是通過參與采購�、融資等資金層面的應用來影響客戶的供應鏈�����。

這一方面說明前路漫長�,我們才剛剛起步��,還需要更多的探索和嘗試���;另一方面也說明了我們正在走一條也許別人沒有走過的創新之路�!